こんにちは、エンSXの野田です。

本日は、多くの営業職の方が一度は悩むであろう競合他社との比較検討において、お客様に自社を選んでいただくための考え方について、私自身が実践している「勝ちパターン」を共有させていただきます。

なぜ今、営業活動は難しくなっているのか?

最近、営業活動を行う中で、このように感じることが増えていませんか?

- 商品やサービスでの明確な差別化が難しい

- 類似サービスが増え、常に競合と比較される

- 最終的に価格競争に持ち込まれ、失注してしまう

これらは、個々の営業担当者の問題というよりも、時代背景による営業活動全体の難易度の上昇が原因だと考えられます。

1.商談スタイルのハイブリッド化

コロナ禍以降、商談はオンラインとオフラインのハイブリッド型が主流になりました。特にオンライン中心の商談では、人間関係の構築や提案の深い価値が伝わりにくく、結果として「価格と機能」というドライな比較軸で判断されやすくなります。

2.顧客の情報収集能力の向上

現代のお客様は、営業担当者から話を聞く前に、Web検索、口コミサイト、生成AIなどを駆使して、サービスの機能・価格・導入事例まで把握しています。つまり、「知らないから教えてほしい」のではなく、「ある程度知っている前提で、自社にとっての価値を教えてほしい」というニーズに変化しているのです。

3. サービスのコモディティ化

インターネットの普及により、新しいビジネスが生まれやすい時代になりました。どの市場でもプレイヤーが増え、お客様から見れば「似たようなサービス」が増えています。結果として、商品そのものの特徴だけでは差別化が困難になっているのです。

選ばれない典型的なケースと、お客様の「本音」

私がこれまで多くの営業現場で見てきた中で、競合比較の末にお客様から選んでいただけない典型的なケースは、お客様が次のように感じてしまう状況です。

「何社か話を聞いたけど、どこも良いことを言っているように聞こえる…」

「各社の違いがよく分からず、社内で説明できない。上司からは『じゃあ一番安いところでいいんじゃないか』と言われてしまった…」

皆様の周りでも、こうした状況は起きていないでしょうか。ここで重要なのは、お客様側の「本音」に寄り添うことです。

「正直、どの会社も似たようなことを言っているな」

「説明は受けたけど、結局、自分たちにとって何が一番良いのか分からなかった」

つまり、サービスの選択肢が増えすぎた結果、お客様自身も混乱し、選ぶことに疲れてしまっているのです。これは、私たちが普段の生活で保険やスマートフォンを選ぶときに感じる「違いが分かりにくい」という感覚と非常によく似ています。

この記事でお伝えしたいこと

本記事では、こうした状況から脱却し、他社の「機能」や「価格」に左右されず、お客様に「あなたから買いたい」と思っていただくための考え方を共有します。

競合と並べて比較されたとき、本質的な「違い」をどう伝えるか?

お客様が「価格」以外の価値基準で判断するための、一歩進んだアプローチとは?

ここからは、私が多くの現場で試し、再現性を確認してきた具体的なアプローチを解説します。

お客様に選ばれるための「評価軸」を共に創る

BtoBの商材であれば、業界を問わず通用する本質的な考え方だと思っています。その手順とポイントをご紹介します。

はじめに:お客様の「サービス選定軸」は固まっていない

具体的な手順の前に、お客様に関する重要な前提を共有させてください。

多くの営業現場で実感するのは、明確なサービス選定軸を固めて商談に臨むお客様は、実は非常に少ないということです。大半のお客様は、初回商談の時点では「こんなことができたら良いな」という、まだ曖昧な願望の段階にあります。

そこで営業担当者に求められるアクションは、非常にシンプルです。

「お客様と共に、自社が最も貢献できる評価軸を創り上げること」

これに尽きます。言い換えれば、お客様との対話を通じて、サービスを選定する上での「重要な判断基準」そのものを、自社の強みが最も活きるポイントと結びつけ、合意を得るというプロセスが、何よりも重要になるのです。

ここからは、コモディティ化しやすいサービスの代表例として、当社が実際に展開している「インサイドセールス代行サービス」を例に挙げて解説します。

※SaaSや広告ソリューションなど、他の無形商材にも必ず応用できる考え方です。ぜひご自身の商材に置き換えて読み進めてみてください。

手順①:自社の「本当の強み」は何かを整理する

まず、自社のサービスの強みを客観的に整理します。例えば、私たちのインサイドセールス代行サービスには、以下のような特徴があります。

- 業界内では、比較的高価格帯に位置づけられる

- 実行を支援するディレクターや営業担当者の品質レベルに自信がある

- 単なるアポイント獲得だけでなく、戦略設計や顧客データの分析といった高度な支援が可能

しかし、「インサイドセールスを外注したい」と考えるお客様の多くは、最初からこれら全てを求めているわけではありません。商談の初期段階では、

「できるだけリスクなく、手間をかけずに外注できないかな」

「品質が安心できるところだと嬉しいな」

といった、漠然としたニーズであることがほとんどです。この状態で、ただ一方的に「うちは品質が高いんです!」と伝えても、お客様には響きません。「どの会社も同じようなことを言うな」と思われてしまうだけです。

結果、比較検討の段階で「良さそうだけど、他社と比べると高いね」と思われ、担当者の方が決裁者に違いを説明できないまま、お見送りになってしまいます。

だからこそ、お客様との対話を通じて、「なぜ、その強みがお客様にとって重要なのか」を一緒に見つけていくアプローチが必要不可欠なのです。

手順②:対話を通じて、お客様自身に課題を言語化してもらう

ここでの目的は、ヒアリングを通じてお客様自身に課題の解像度を高めてもらい、その着地点を自社の強みと自然に結びつけることです。

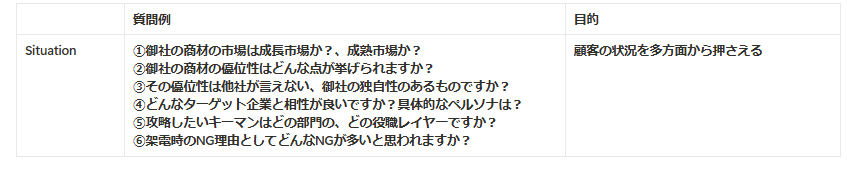

これは、営業の世界で広く知られる「SPIN話法」の考え方を応用したものです。SPINとは、Situation(状況質問)、Problem(問題質問)、Implication(示唆質問)、Need-payoff(解決質問)の頭文字を取ったフレームワークです。この手順では、単なるSituation(状況)に近いアクションです。.png)

OK例のように、単なる状況確認に留まらず、その状況がもたらす潜在的な問題や影響について問いかけることで、お客様は「確かに、ただの外注ではうまくいかないかもしれないな…」と、プロジェクトの難易度や課題の根深さに自ら気づき始めます。

■ヒアリングのイメージ

手順③:課題を直視し、解決の方向性について合意を得る

お客様の課題認識が高まったところで、次はその課題を解決するための「あるべき姿」について目線合わせを行います。

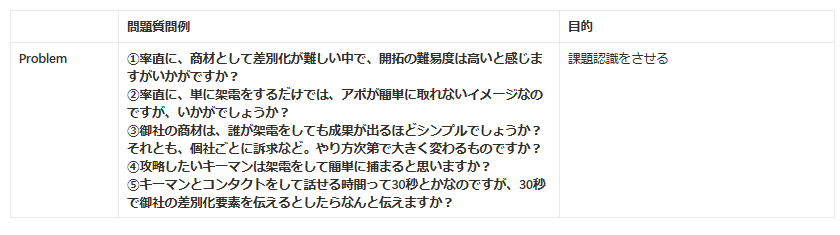

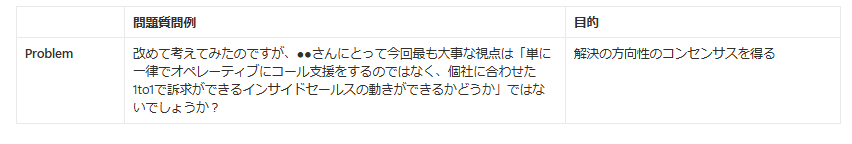

このプロセスは、SPIN話法でいうところのProblem(問題質問)に近いアクションです。課題の重大さを深く認識してもらい、解決への期待感を高めていく段階に相当します。ここでは、お客様にとって少し耳の痛い話も、あえてプロとして投げかける勇気が必要です。

■課題認識をさせるための問いのイメージ

こうした問いを投げかけることで、「難易度の高さ」や「安易な外注のリスク」について、お客様との目線が揃っていきます。

■解決の方向性について合意を得る

そして最後に、今後進むべき方向性について、お客様とコンセンサスを取ります。

この問いによって、お客様は自らの口で「解決策の価値」を語り始めます

この3つのステップで丁寧に対話を進めれば、ほとんどのお客様が「おっしゃる通りですね」と同意してくださるはずです。この「合意形成された解決の方向性」こそが、自社の強みが最も活きる「土俵」なのです。この土俵の上で提案を行うからこそ、価格や機能の単純比較から抜け出し、自社ならではの価値を正当に評価していただけるようになります。

この考え方は、他の商材でも全く同じです。

例えば、多機能なSFAが主流の中で「シンプルさと安さ」を売りにする企業であれば、「多機能なツールを導入したものの、現場が使いこなせず形骸化してしまった」というお客様の課題に着目させ、「今の組織状況であれば、まずは機能を絞ったシンプルなツールで定着を目指すべきでは?」という評価軸で合意を得る、といったアプローチが考えられます。

まとめ

価格や機能で差別化が難しい時代だからこそ、私たち営業担当者の役割は「プロダクトの説明者」ではなく、**「お客様の課題を共に発見し、解決へと導くパートナー」**へと変化しています。

私の営業経験の中でも、このアプローチを徹底することで、お客様から選ばれる確率が劇的に高まりました。それは、小手先のテクニックではなく、お客様の成功を真に願う対話から、信頼される提案ストーリーが生まれるからだと確信しています。

最後に、ポイントをもう一度おさらいします。

- 対話を通じてお客様の状況を深く理解し

- お客様自身に課題の重大さと、それがもたらす影響を認識してもらい

- 自社の強みが活きる解決の方向性について合意を得る

まずはご自身の商材の『土俵』は何かを定義し、次回の商談で一つでも『気づきを与える質問』を試してみてはいかがでしょうか。

もし、提案ストーリーの設計に悩まれたら、ぜひご相談ください!

皆様の成功を心から応援しています。

エンSXでは、本記事でご紹介したようなエン・ジャパンで培ったセールス・マーケのノウハウをもとにしたインサイドセールス代行、ならびにセールスの育成を支援しています。エンSXへのご相談・お問い合わせはこちらよりお待ちしております。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

.png?fit=max&w=600&h=450)

.png?w=800&h=450)