あなたの「KPI達成」は、本当に事業の成長に貢献していますか?

あなたは、目標を達成しているトッププレイヤーかもしれません。しかし、その成果は「事業全体」にとってのトップパフォーマンスと言えるでしょうか?

本記事は、単なるアポイント獲得で終わらないための、インサイドセールスが自らの価値を再定義し、事業成長の「核」となるための戦略的思考を解説します。この記事を読み終える頃には、日々の活動の視座が上がり、あなたの市場価値を自ら高めていくための具体的なアクションプランが手に入っているはずです。

ISは、事業成長の核である

本章では、私がなぜインサイドセールスはアポ獲得部隊ではなく、成長事業の核としてとらえているのかを解説します。

1. SaaS事業の成長エンジン「The Model」とフライホイール構造

SaaSスタートアップの成長は、主に以下の4つの要素で構成されます。

①市場課題選定(マーケティング)

②営業力(セールス)

③プロダクト力(開発)

④実績・顧客成功(カスタマーサクセス)

これらの要素を連携させ、相乗効果を生み出すのが「The Model」型の組織です。特に、セールスが獲得した顧客をCSが成功に導き、その実績が新たな顧客獲得に繋がるサイクルは、事業成長を加速させる「フライホイール」に例えられます。

2. ISの真の役割は「顧客採用部門」である

では、このフライホイールにおいてISの役割とは何でしょうか。それは単なるマーケティングとセールスの「橋渡し」ではありません。

ISは、このフライホイールに『誰を乗せるか』を決定する、いわば『顧客採用部門』です。自社のミッション・ビジョンを達成するために、どの企業の、どのような課題を解決すべきか。その最初の接点を選び、構築することこそがISの本来の役割なのです。

事業の核だからこそ、事業成長にブレーキをかける存在にもなる

この記事を通して提言したいもう一つの観点です。

インサイドセールスは、事業の加速装置です。売り上げを上げるためにアポイントを創出し、商談機会を作り続けます。しかし、商談機会を作り続けられていたとしても、インサイドセールスが「強力なブレーキ」にもなることはご存じでしょうか。

それは、「誤った顧客へのアポイント」です。

顧客が誤っているわけでなく、貴社の事業や事業フェーズに対して誤った顧客という意味です。

フィールドセールスは、ターゲット外の顧客でも、営業力の高さで受注できてしまうことがあります。一見素晴らしい成果のように見えますが、果たしてフライホイールにのせるべきターゲットなのでしょうか。

その誤った顧客が貴社事業のフライホイールに乗ることによって、CSでの工数過多、チャーン、LTV低下といった形でフライホイールに強力な摩擦を生み、事業スピードを大きく鈍化させます。

これが、KPIを商談獲得数や有効商談のみに設定している組織で起きる「ISがKPIを達成しているのに、なぜか事業目標が達成できない」大きな一つの原因です。

実体験:KPI達成の裏で、私は「会社の時間泥棒」になっていた

ここからは、私自身がなぜ上記の考えに至ったのか、自身の過去の活動とその気づきをまとめました。(一部フィクションです、ご了承ください)

インサイドセールスで結果を出されている皆さんであれば、実は同じような経験もしているのではないでしょうか。

アポ獲得をして満足していた時代

私は、アポ獲得を得意としているプレイヤーでお客様の意向に関係なく、その場の雰囲気や勢いでのアポイントを量産していました。獲得できて、会社からも認められることも多く、自分は、インサイドセールスとしてハイパフォーマーだと思っていました。

ある時、カンファレンスのイベントで1件のリードが流入してきました。

すぐにアプローチを行いました。そのお客様は自社のサービスバリューが発揮しにくい事業のお客様でしたが、自身のKPI達成に向けて獲得が必要なため、とりあえず商談化させようとアポ打診を行い、獲得に至りました。

当時、KPIの一つに有効商談数もおかれていたため、フィールドセールスに連携し、「~~のような提案で有効商談化まで持っていってほしい」とフィールドセールスに依頼をしました。(これはお客様のためでも事業のためでもなく、自身のKPI達成のためです)

フィールドセールスの方も有効商談化は難しいと感じながらも、前のめりでご提案いただき、ゴリっと有効商談までフェーズを進めていただくことができました。

「よし、これで1件獲得、よかった、、、」

KPI達成に近づけて安堵な気持ちを抱えながらも、実は、もやもやする気持ちも抱えていました。こんな成果でいいのだろうかと。何の課題を解決できると伝えてその方を有効商談認定したのだろうと。

しかし、自身のKPIを達成することができたため、そのまま放置していました。

これで事業目標が達成されていれば問題はなかったのですが、事業目標は達成されていませんでした。事業目標から見たときには、本来ターゲットでもない、与件もないような案件で、「有効商談”ともいえる”」という、屁理屈のような感覚です。

これを成果として計上することで、組織として大きな問題が起きていることは当時、知るよしもありませんでした。

何が問題として起きるのか

成果は出ていて、会社の表面上のKPIとしては達成されています。「よくはないよな…。」と思いながらも達成はできていて、組織の決めたKPIなのだからいいだろうと誤魔化してきました。

目先のKPI達成が引き起こす、組織を蝕む4つの問題

この「数字合わせの有効商談」は、事業目標に対して嘘の成果物が紛れ込んでいる状態です。これが常態化すると、組織は静かに蝕まれていきます。

- 無駄な工数の発生: ターゲットではない企業にFS、CSのリソースが割かれ、組織全体が疲弊します

- FSメンバーの疲弊:ISのKPI達成によって、問題はFSにあると捉えられてしまい、FSメンバーからの申告しにくい不満がたまります。

- ボトルネックの誤特定: 見せかけの数字によって、事業改善の打ち手がズレていきます。

- 未成熟部門の常態化:アポ獲得、活動量の作業でしか評価されない組織でメンバーのモチベーションが低下し、退職や異動が頻発し、組織として成長できない部門となります。

断言します。このままでは、インサイドセールス部門が見えない会社の「時間泥棒組織」になってしまいます。

すべての解決策は「WHO(誰に)」から始まる

この根深い問題をどう解決できるのか。理想は受注件数や受注金額をISのKPIに置くことですが、現実的には難しい場合も多いでしょう。

そこで、今すぐできる最も効果的な解決策が「WHO(誰の)」のアポイントなのかを明確にすることです。現在のアポ数や有効商談数という指標には、この最も重要な「WHO」の概念が抜け落ちています。自社プロダクトが「誰の、何を解決するのか」を定義し、ターゲット顧客を明確にしましょう。

ターゲット(WHO)を設定する2つのアプローチ

WHOの設定方法には2つのパターンがあります。

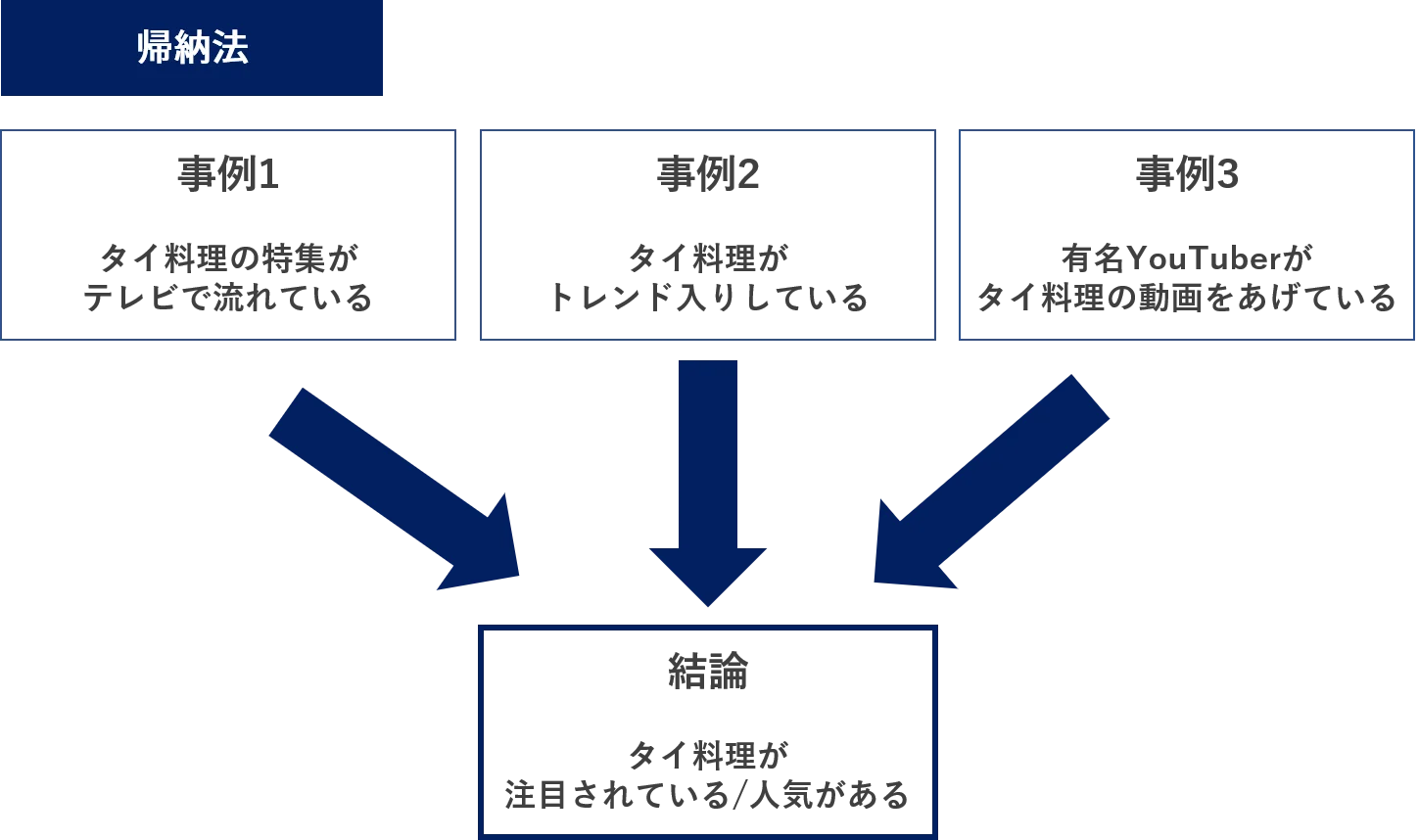

<帰納的にターゲットを設定する方法>

この方法では、成功事例までが生まれているサービスにおいて有効です。

実際の導入事例、成功事例の企業のみで共通点が複数ある企業から順にTierを設定し、ターゲット設定します。

下記3点で事例を深堀り、共通項を探します。

①その企業がどのような状態で、

②何の課題を持っていて、

③どのような解決方法を選択したのか

作業イメージは、以下です。

帰納法とは、複数の物事や事例から共通点を見つけ、これらを統合して結論を導くのが帰納法です。

自社で導入いただいている企業様の一覧を作成し、以下観点で情報をまとめます。

企業規模/業界/導入時のDX進捗状況/解決したいと考えていた課題/その理由/解決のために欲したサービスの価値は何か/など、項目の設定を行います。この内容は各サービスの特性によって項目を増やしたり、変更を実施します。

その項目を集計し、どのような状態かつ状況の企業が自社で解決できる課題に直面するのかを調査するイメージです。

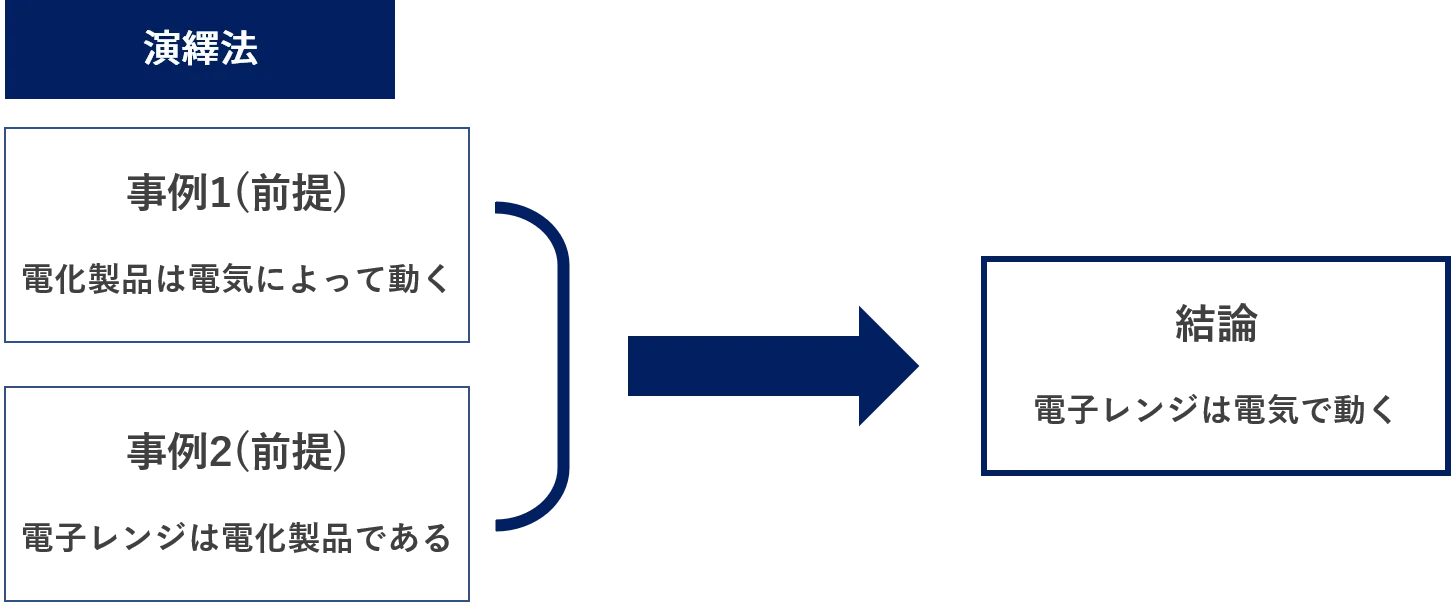

<演繹的にターゲットを設定する方法>

この方法では、まだ成功事例までは確立されていないサービスにおいて有効です。

自社が解決したいと考えている課題を抱えるであろう状況を設定し、その状況になっている企業から順にTierを設定します。

こちらは仮説によって導きだします。

①自社は、どのような課題を解決したいと考えているのか

②その課題は、どの企業が持つと仮説が立てられるか

作業イメージは、以下です。

演繹法とは、複数の物事や事例を足し合わせ(関連付け)、結論を導く考え方が演繹法です。

もしあなたの組織のKPIに「WHO」の概念がないのなら、それは見えない事業ブレーキがかかっている状態です。まずはKPIに「どのターゲット(Tier1)のアポイントを何件獲得するか」という指標を一つ加えることから始めてください。それだけで、活動の質は劇的に変わります。

明日からできる、事業を加速させる4つの主体的なアクション

組織のKPIが変わるのを待つ必要はありません。ここでは、あなたがプレイヤーとして主体的に取り組み、事業を加速させることができる4つのアクションを紹介します。

1. 商談の「意図」を言語化できなければ、トスアップしない

FSに対して、商談申し送りをする際に「なぜこの商談を組んだのか」「商談のゴールイメージ」のこちらの商談の仮説とその意図まで共有しています。

これが説明できない場合は、商談はしません。もしくは自身で実施をして理由が明確になるまでセールスに渡さないようにしていました。

2. 商談に「自分ごと」として関与する

商談への同席。時間的に商談すべてへの参加が難しい方は、ラポール同席をおすすめいたします。

ラポール同席とは、商談のラポールをインサイドセールスが実施し、その後セールスを紹介後に抜けるというものです。

その際に、商談の趣旨を自身でも説明を行い、セールスにバトンを渡すため、認識のズレを防ぐことができ、お客様へも顔を見せて、お時間いただいた直接の御礼を伝えることができます。

3. 商談後に顧客から直接フィードバックを得る

初回商談で顔を出して、お礼まで伝えておくと良いことがあります。

それは、次回連絡するときにお客様に自身の顔を思い出していただきながら話ができることです。今まで電話で聞けなかった「ぶっちゃけトーク」ができるようになります。

そのため、商談後に「当初、私は~~の課題において~~の事例や解決方法が合うのではないかと思ってご連絡させていただいたのですが、○○様としていかがでしたでしょうか?」と第三者視点で商談のFBをいただくことができます。

これによって、自身の仮説のブラッシュアップ、またお客様が自社サービスを誤認している場合は、再度商談の設定など商談後の調整が可能となります。

商談に参加し、商談後に連絡する活動もナーチャリング活動として非常に有効です。

4. アポのためではなく、「顧客のため」に連絡する

ターゲットと定義しているお客様には、自社のプロダクトに関係なく、情報提供を自身で行います。

最近のトレンドやニュースなどを抑えて、メールや時には電話でお客様とコミュニケーションをとりましょう。

あなたが、お客様にとって役に立つ存在でなければ、商談のお時間をいただくことは難しいでしょう。

とにかくお客様の知りたいことを知っている人になることを目指し続けましょう。

これらのアクションを徹底した結果、私のアポイントからの受注率は、メンバー平均の3倍以上を記録しました。個人の行動が、事業にどれだけ大きなインパクトを与えられるかの証明です。

おわりに:インサイドセールスの価値を決めるのは、あなた自身だ

インサイドセールスの価値を決めるのは、組織ではない。あなた自身です。

組織のKPIがアポイント獲得数だからと、思考停止でその役割に甘んじるのか。それとも、事業全体の成長を見据え、自らの活動価値を定義し、行動で示していくのか。

インサイドセールスという職種は、まだ完成された型がありません。だからこそ、あなた自身がその価値をアップデートし続けることができるのです。

本記事が、そのための第一歩となることを願っています。

一緒にインサイドセールスの未来を創造しましょう。

.png?fit=max&w=600&h=450)