ナーチャリングにおいて重要なこと

まず初めに、弊社の考えるナーチャリングにおいて重要なことを2つ解説します。

①継続的にフォローし続けることで競合他社と差別化

一つ目は、継続的なフォローをし続けることです。当たり前のことかもしれませんが、実はできていない会社も多いかと思います。前提として、顧客は既にネットやSNS上で多くの競合他社のコンテンツを受け取っています。

そのため、自社サービスに興味があり、需要が見込めるリードであっても、すぐに購入するリードは少なく、実際にB2Bの場合、見込み顧客の約50%が「購買意欲があるがまだ購入準備ができていない」という状態だと言われています。

その中で自社の商品やサービスを選んでもらうためには、長期的にフォローし、顧客が必要なタイミングに必要な情報を届けられていることが最も重要です。実際に、アウトバウンド(=BDR)でホワイトリストやハウスリストにアプローチしている中で、1週間前に競合他社のサービスを導入してしまった...というケースがあると思います。

どれだけ自社サービスの競合優位性が高かったとしても、適切なタイミングで認知や魅力が届いていなければ、たまたまインサイドセールスからの架電で興味を持った、たまたま受け取ったコンテンツに興味を持った、などで商談化となり、自社サービスの魅力が伝わらないまま競合他社への導入を決められてしまいます。

そういった意味で、継続的・長期的なアプローチが競合と差別化できるポイントであり、重要です。

②動かすべき見込み顧客を詳細に把握し、ナーチャリング手法を決める

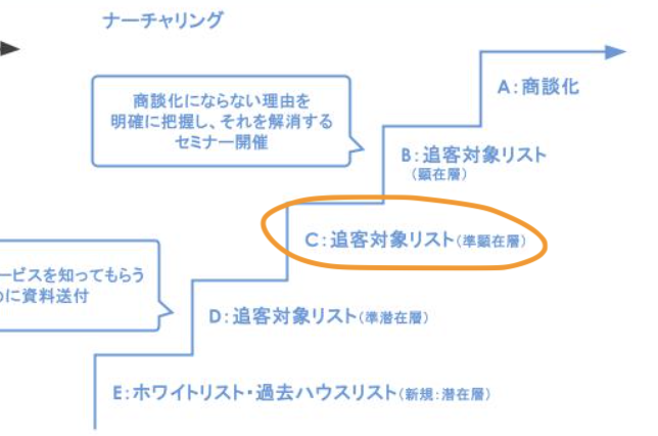

①で長期的、継続的アプローチをするといっても闇雲に行っていては、リストを枯渇させてしまう原因にもなります。そこで大事になってくるのが、リスト状況を詳細に把握し、今動かすべき見込み顧客を把握しておくことです。

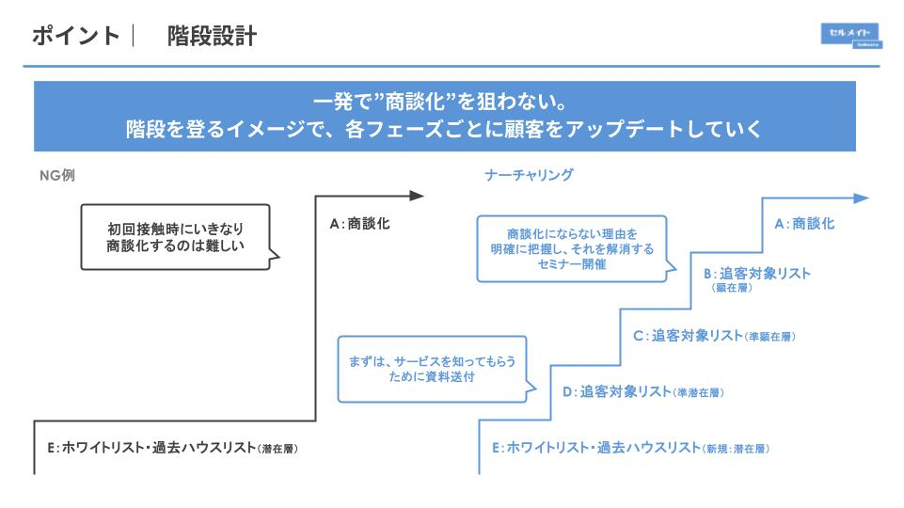

具体的には、以下のように階段設計を行うなど、どの層の見込み顧客が現状のリストに多く、どの層を動かす必要があるにかを把握し、その顧客がどのような状況で、なぜ次のステップに進まないのかを把握します。これは、顧客と日々会話しているインサイドセールスメンバーと話し合うことが最も有効的です。

このように、見込み顧客の状況を把握することで、必然的にフォーカスすべき指標が把握でき、適切なナーチャリング材料・手法の選定・コンテンツ企画を行うことが可能になり、その結果として商談化率向上に繋げることができます。

ここまでは、弊社の考えるナーチャリングの重要なポイントを解説してきました。次は、数あるナーチャリング手法の中でも、ウェビナーを活用した、「ウェビナーチャリング」について解説していきます。

ウェビナーナーチャリングとは

まず、ウェビナーナーチャリングについて解説していきます。ウェビナーナーチャリングとは、「ウェビナーを用いてナーチャリングを行う」という、弊社で使っている造語です。通常、ウェビナーといえば、マーケティング部署が主導でリード獲得・認知拡大・もしくは商談化を目的として行うことが多いかと思います。

一方で、弊社が行っているウェビナーナーチャリングは、インサイドセールスチームが企画に入り込み、商談化を行うことを目的としたウェビナーと定義しています。

前段、「ナーチャリングで重要なこと」で解説したとおり、既に競合他社のコンテンツも受け取っている上に、近年では多くのコンテンツがネットやSNS上で溢れているため、商談化目的にウェビナーを行う場合、顧客解像度を高めた尖った企画を行い、自社サービスの特徴・魅力を伝えることが重要となります。そのような意味でも、ウェビナーは文字ではなく、動画で自社サービスの特徴や魅力が伝えやすいのが特徴です。

また、日々多くの顧客と会話し、顧客解像度が高いインサイドセールス部署が主導でウェビナー企画に入りこみ、企画の趣旨を深く理解した上でフォローコールすることで商談化率向上を狙うことが可能です。故に、インサイドセールス主導で行う、商談化目的のウェビナーチャリングは有効な施策と考えています。

ウェビナーナーチャリングのメリット

次に、ウェビナーナーチャリングのメリットを解説します。色々とありますが、一番のメリットは、一度に多くの見込み顧客に興味喚起を施し、商談化率向上に繋げられることです。

前提として、架電やメールで1件1件個別でナーチャリングを行うことが最も有効的だと思っています。しかし、多くのリソースが必要になることと、潜在層・準潜在層・準顕在層においては、共通の理由で商談化に至らないケースがあると思います。その場合、ウェビナーナーチャリングを活用することで、共通のネックポイントを抱えている見込み顧客に対し、一度で多くの見込み顧客の興味喚起を施すことが可能です。

そして、興味喚起できた状態で、インサイドセールスによるフォロー架電を行うことで、未だ動いていなかった見込み顧客からの商談化率を向上させることができます。

例えば、レガシー業界でのDX化ツールを提供している場合、インサイドセールスが架電を行っている中で「やらないといけないのは理解しているが、社内でDX化について前向きではなく進まない」など、共通のネックポイントがあるとします。

その場合、「〇〇業界のDX化で実現する、〇〇」など、DX化によりどのようなポジティブな未来が待っているか、を具体的な事例とともに解説したナーチャリングウェビナーを行うことで、一度で多くの見込み顧客に対して興味喚起を施すことができるなどです。

実例

では、実際に弊社が行っている支援プロジェクトの中で行った、インサイドセールス部署視点のウェビナーナーチャリングから商談化率を30%超を獲得した事例を具体的に解説していきます。

■施策概要

今回は、製造業向けSaaS商材で、過去ハウスリスト・アウトバウンド(=BDR)施策により獲得したリードに対してウェビナーナーチャリングを活用した実例です。

■行った背景

準顕在層(スコアリング Cランク)のリードが多く溜まっており、そこからの商談数が頭打ちしていたため、準顕在層からの商談化を目的に行うことにしました。

■行った内容

①現状のヒアリング

インサイドセールスメンバーから、現状どのような見込み顧客からの商談化の動きが鈍いのか、及びニーズは見込まれるが商談化に至っていない見込み顧客の特徴を洗い出しました。具体的には、以下のような内容を洗い出しています。

自社サービス活用の余地がある見込み顧客で、商談化に至らない理由は?

会社がDX化に前向きではない・現場定着ができるか心配、他に優先すべきことがあるなどが上げられました。この場合、会社が前向きではない・現場定着ができるのか心配であれば、興味喚起をすることで動かせる余地がある見込み顧客と考えました。

他に優先すべきことがある場合は、優先すべきことを把握します。そして、適切な時期にアプローチを行うか、優先順位を上げられるためのお手伝いをするなど、個別対応を行います。

見込み顧客にインサイドセールスが架電をしていく中で、リード獲得・商談化に至った時の訴求ポイントを分析(どのような訴求で、時間を作ってもらえたのか)

今回の場合、「DX化により、管理者の負担が軽減する」という管理者・経営層に対する費用対効果の話をすることに加え、現場には受け入れられなく前に進まないというネックポイントが多かったため、「デジタル化による働きやすさ」という、現場にもメリットがある話をすることで反応が良い顧客がいました。

ですので、現場の働き方に対するメリットにフォーカスした企画、「DX化で実現する、働きやすさと〇〇(管理者にフォーカス)」というウェビナーを企画しました。

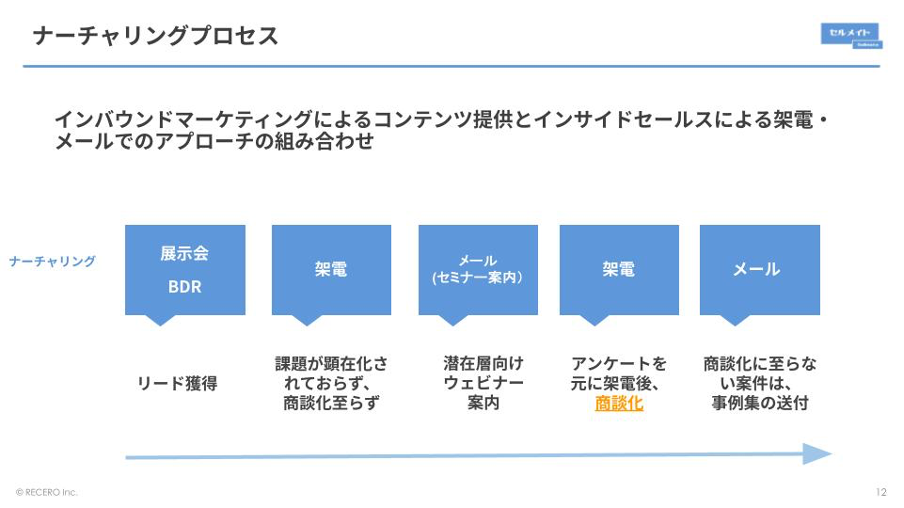

②ウェビナーの集客〜実施

今回は、マーケティング部署にセッティングのみをお願いし、登壇は、インサイドセールス兼営業マネージャーが実施。企画〜集客〜アプローチまでをインサイドセールス主導で行いました。

ウェビナーの集客方法としては、ハウスリスト全体へのメルマガ配信を行い、狙っていた見込み顧客(スコアリング ランクC)については、個別招待メールを送り、集客を実施しました。

その結果、集客数22名(うち狙っていた見込み顧客の集客数:15名)、ウェビナー参加者は、参加率85%の18名の参加となりました。

③ウェビナー実施後のアプローチ

最後に、一番重要なウェビナー後のフォローコールです。開催日当日はリスト精査等により、アプローチができなかったため、次の日からアプローチを実施しました。

アプローチの手法としては、主に架電とメールでのアプローチです。(下図、参照)通電できた案件で、まだ商談化まではいかない案件は、導入事例集を送るなど、メールでのアプローチを組み合わせて行いました。今回は、実施から1週間のアプローチ後、ナーチャリングを必要とするリードが10件ほどあったため、継続的にアプローチを行っています。

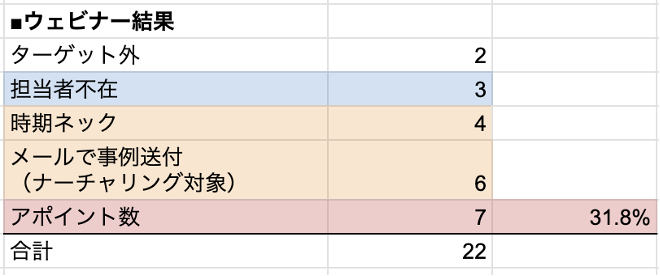

■結果

22件のお申し込みリストから、1週間のアプローチで、7件の商談獲得を実現することができました(リスト対商談化率:31%)。接触できた案件で、時期要因で商談化に至らない見込み顧客が4件、メールでのナーチャリング対象の案件が6件となりました。

以下、獲得数の推移です。数値から分かる通り、開催から次の日の獲得率が最も高く、5件の獲得となりました。1週間で、一通りアプローチを終えたため、時期要因の案件はリマインド設定にて、適切なタイミングでのアプローチを行いました。また、事例集を送付したナーチャリング対象の6件は3週間〜1ヶ月後にアプローチを行う予定です。

まとめ

今回は、インサイドセールス視点で行ったウェビナーナーチャリングについて解説していきましたが、インサイドセールスとウェビナーの組み合わせは、やり方次第で商談獲得施策として非常に有効的だということをご理解いただけたかと思います。

商談化を狙うウェビナーについては、インサイドセールス視点で、具体的な顧客の反応(架電時の声)とハウスリストの状況を把握した上で企画を行うことが非常に大切です。もちろん実施においてマーケティング部門と連携することも重要ですが、解像度の高いインサイドセールスチームが主体的に実行することで、さらに高い効果を得ることができると考えています。

今回ご紹介したような内容はもちろん、セルメイトではBtoBサービスにおけるリード獲得から商談獲得までのインサイドセールスのご支援をしております。BDR施策の戦略策定〜実行〜『売り型』作り〜内製化及び、展示会、ウェビナーなどのインサイドセールス(SDR)領域までトータルで支援しています。

ご興味ございましたら、こちらからお問い合わせいただけますと幸いです。最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。