はじめに

「エンタープライズの扉を開くには、戦略ではなく“設計”が必要だ」

これは、私がABM(アカウント・ベースド・マーケティング)と、トップTier8社に特化した「G8プロジェクト」を通じて得た強い実感です。

本稿で紹介するのは、たった一人のBDR(Business Development Representative)としてエンタープライズ企業の開拓に挑戦した成果と設計プロセスの記録です。

1クォーター(3ヶ月)という短期間で、ABM体制を自ら整備しながら、ターゲット部署・役職以上とのアポイントを継続的に積み重ねました。その結果、アポイントとから約20%を商談化し、さらに一部は受注へとつなげる成果を出しました。

特に注力していたTier1企業群に対しても、約半数と接点構築に成功しており、限られたリソースの中で、エンタープライズ市場に特化した精緻なアプローチを行ったことで、高いROIを実現しました。

個の力を「設計」によって組織力に変換したこの取り組みには、再現性のあるヒントが詰まっています。

本稿では、ABMの基本思想、G8プロジェクトの実装手法、そして一人でも再現可能なチーム設計と文化の浸透ノウハウを、実例ベースでお伝えします。

以前執筆した「ゼロから挑む、スタートアップのエンタープライズBDR」の実践編とも言える内容です。

ABMとは何か?――少数の本命に、深く届ける全社戦略

ABM(Account Based Marketing)とは、特定の重要企業(アカウント)を対象に、営業・マーケティング・CS・経営など社内の力を結集し、その企業ごとの課題や意思決定構造に深く寄り添いながら、関係性と成果を最大化していくBtoB戦略です。

従来の「広く多くに届ける」アプローチではなく、「狙った企業に、組織として深く価値を届ける」ことに重きを置いています。属人的な営業ではなく、企業ごとに最適化された戦略設計により、信頼関係の構築・リードの質向上・商談化率の改善・競合優位性の獲得といった成果が期待できます。

まさに、全社を巻き込む“一点突破型”のBtoB戦略。それがABMです。

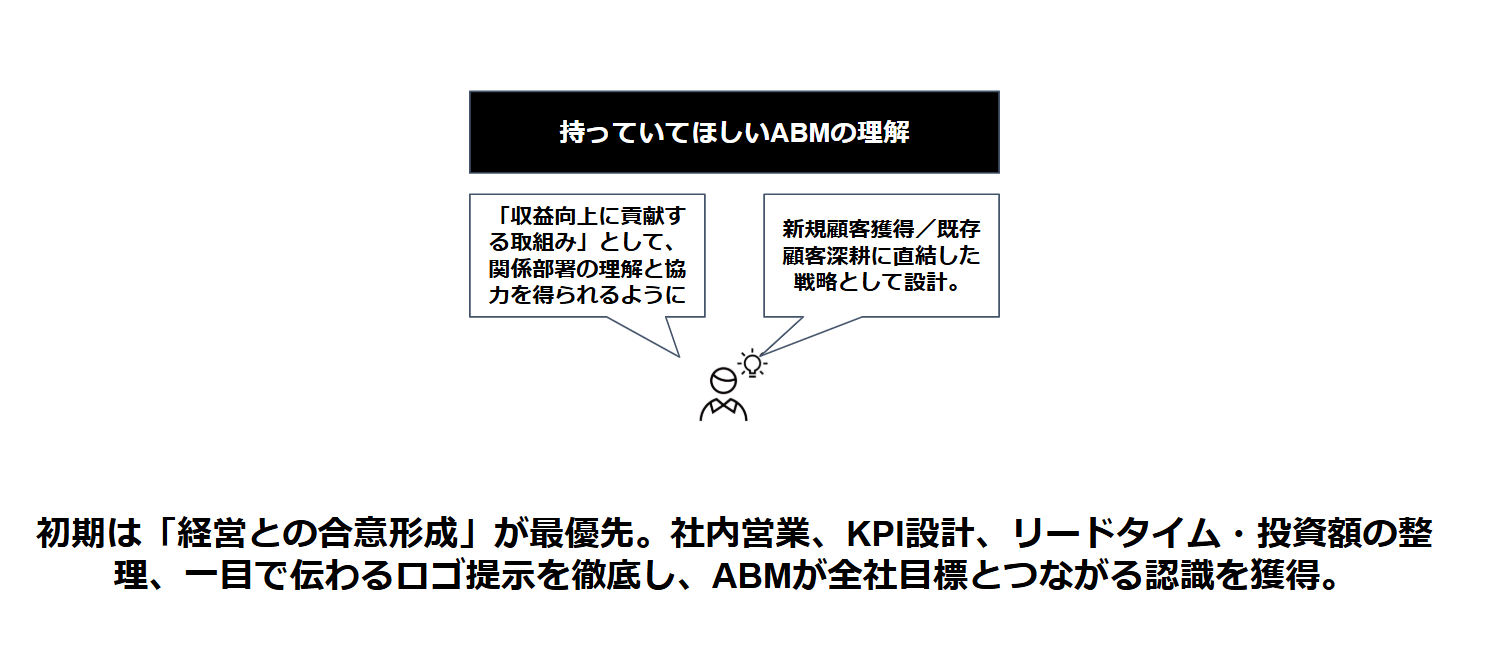

◼︎Tips:ABMの第一歩は「社内から」

- 顧客ではなく、まず自社内の巻き込みが成否を分ける

- BDR・マーケ・営業・CSが同じ言語で会話できる状態をつくる

ABM成功の土台:プロジェクト体制の設計

ABM推進に不可欠なのは、社内の一体感と顧客体験の統一感です。営業とマーケだけでなく、CS・プロダクト・経営陣を含むプロジェクト体制を設計することが成果への近道になります。

新規開拓においては、初期仮説の構築から提案設計までを営業・マーケで連携し、導入後の顧客体験はCS・プロダクトと連動する必要があります。

◼︎Tips:最初に揃えておくべき「共通認識」

- 優先ターゲットの定義(Tier1・2など)

- ABMを行う目的と収益目標

- 顧客との理想的な関係性モデル

- エンゲージメントを測る指標(例:返信率・対話数)

ABM設計の3つの骨格

ABMを“属人技”ではなく“再現可能な設計”に昇華させるため、ナレッジワークでは以下の3点を軸に骨組みを整えました。

1. Tier分類によるターゲティング

ARRや業界ポジション、既存接点をもとにTier1・Tier2を設計。50社に絞る。

2. アプローチ設計

業界別パターンと個社別ストーリーを掛け合わせて、仮説精度の高い提案へ。

3. コンタクトチャネルの設計

手紙/電話/LinkedIn/顧問/紹介/イベントなど、多チャネルを組み合わせて接点を増幅。

◼︎Tips:一人でやる場合の補強策

- デマンド獲得は外部パートナーを活用して分担

- 営業とCSの“肌感覚”を聞くとターゲットの精度が上がる

向き合う顧客の定義と見極め

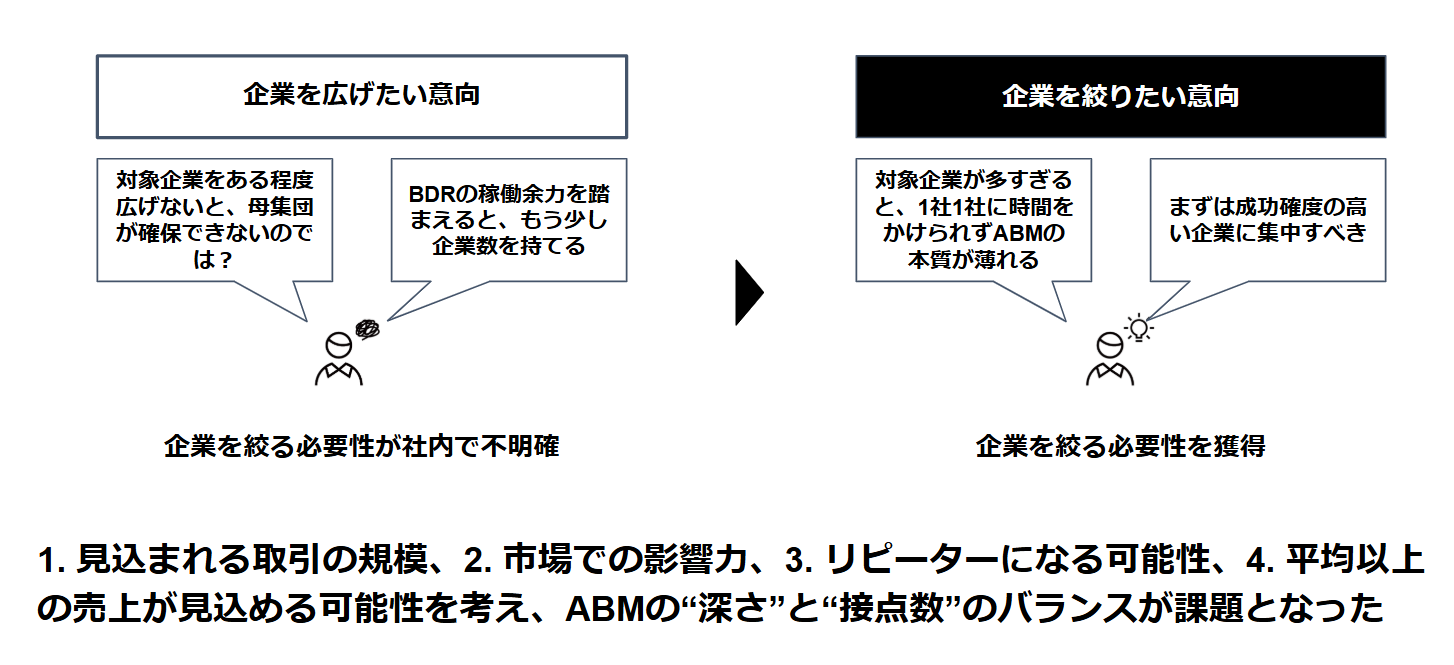

ABMで成果を出すには、「誰に向き合うか」が最も重要です。以下の4つの視点を組み合わせて、ターゲット企業を絞り込みます。

- 取引規模の大きさ

- 業界内での影響力(ブランド・発信力)

- LTVの高さ(継続率・スケール見込み)

- 利益率と他事業への波及可能性

◼︎Tips:ターゲット企業の精度を上げる方法

- IR・中計・採用情報から「投資テーマ」を読み取る

- 営業やCSが感じている“変化の兆し”を定性情報として活用する

- TAM(Total Addressable Market) × 受注率 × 平均単価でTierごとの粗利予測を作成する

ターゲティング設計:Who・What・Howのフレームで描く戦略的アプローチ

エンタープライズ開拓を進めるにあたり、私たちは「誰に・何を・どう届けるか(Who・What・How)」を起点に戦略を構築しています。

業界・企業規模・組織特性に応じて設計したセグメントごとのアプローチ方針を、以下に紹介します。

Who:誰にアプローチするか(対象)

(例)Tier1:戦略的パートナー候補となる大手企業群で金融、製造、広告、情報通信などの主要産業に属するリーディングカンパニー群。デジタル変革や営業変革に先進的に取り組む企業を中心に設定。

- 意思決定構造を踏まえ、決裁者本人 or 影響力のある周辺人物を特定

- 事業課題と関心テーマの文脈で、「今この人に届けるべき理由」を明確に

- 過去の関係性(社内外の紹介ルート、接点履歴)を整理し、最短経路を見極める

What:何を伝えるのか(ニーズ仮説)

- 相手の役職や立場ごとに、届くメッセージの構造を変える(戦略・課題・価値訴求のバランス)

- 自社プロダクトの説明ではなく、「相手の意思決定を後押しする情報提供」を意識

- 相手が抱える「問い」に対して、仮説付きで打ち手を提示

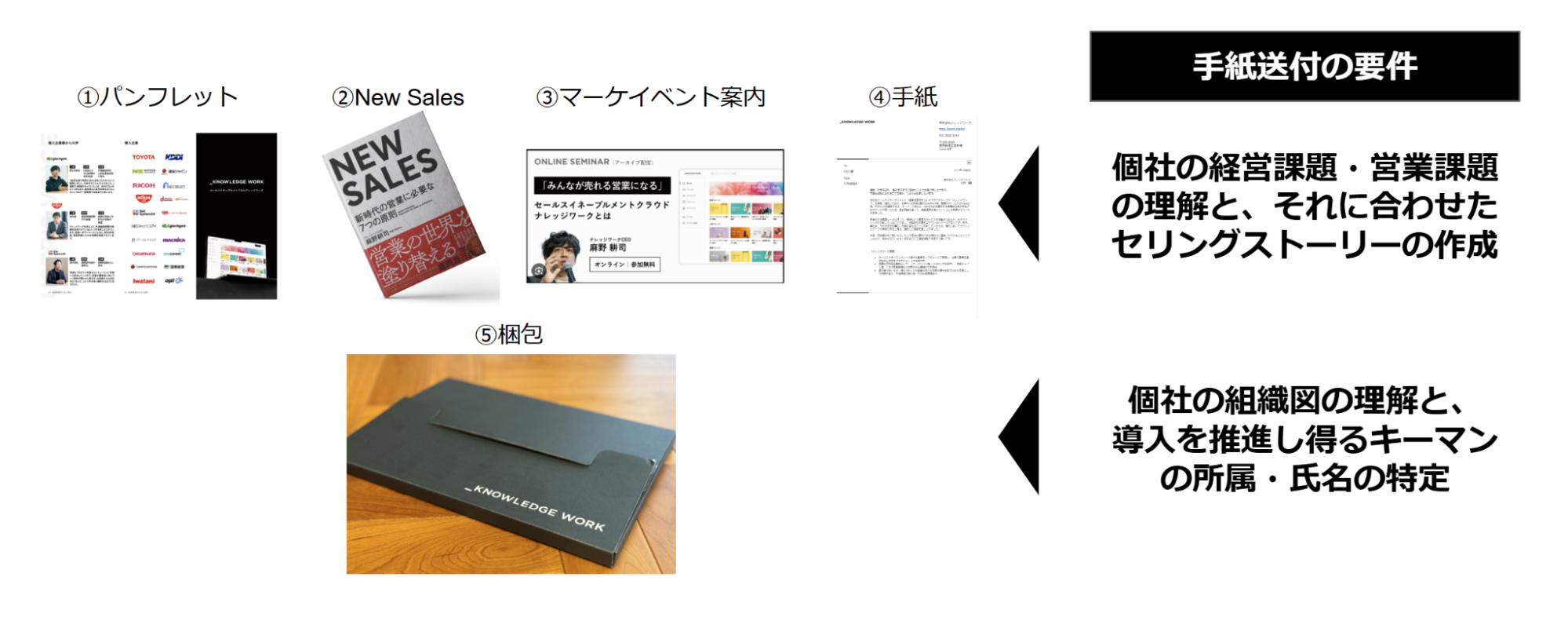

How:どう届けるのか(アプローチ手段)

- 封書、電話、顧問紹介、イベント招待など、複数のタッチポイントを設計

- 手段は目的に従う。相手に合わせて「最も自然な接点」を選ぶことがカギ

- 初回接点の後に備え、次のアクション(ヒアリング→提案設計)の導線を仕込んでおく

◼︎Tips:成果を生むアプローチ設計の3原則

- 「Who→What→How」の順で設計が必須

- すべての起点は“顧客の問い”に置く

- 対象リストは“社名”ではなく“バイネーム”で作る

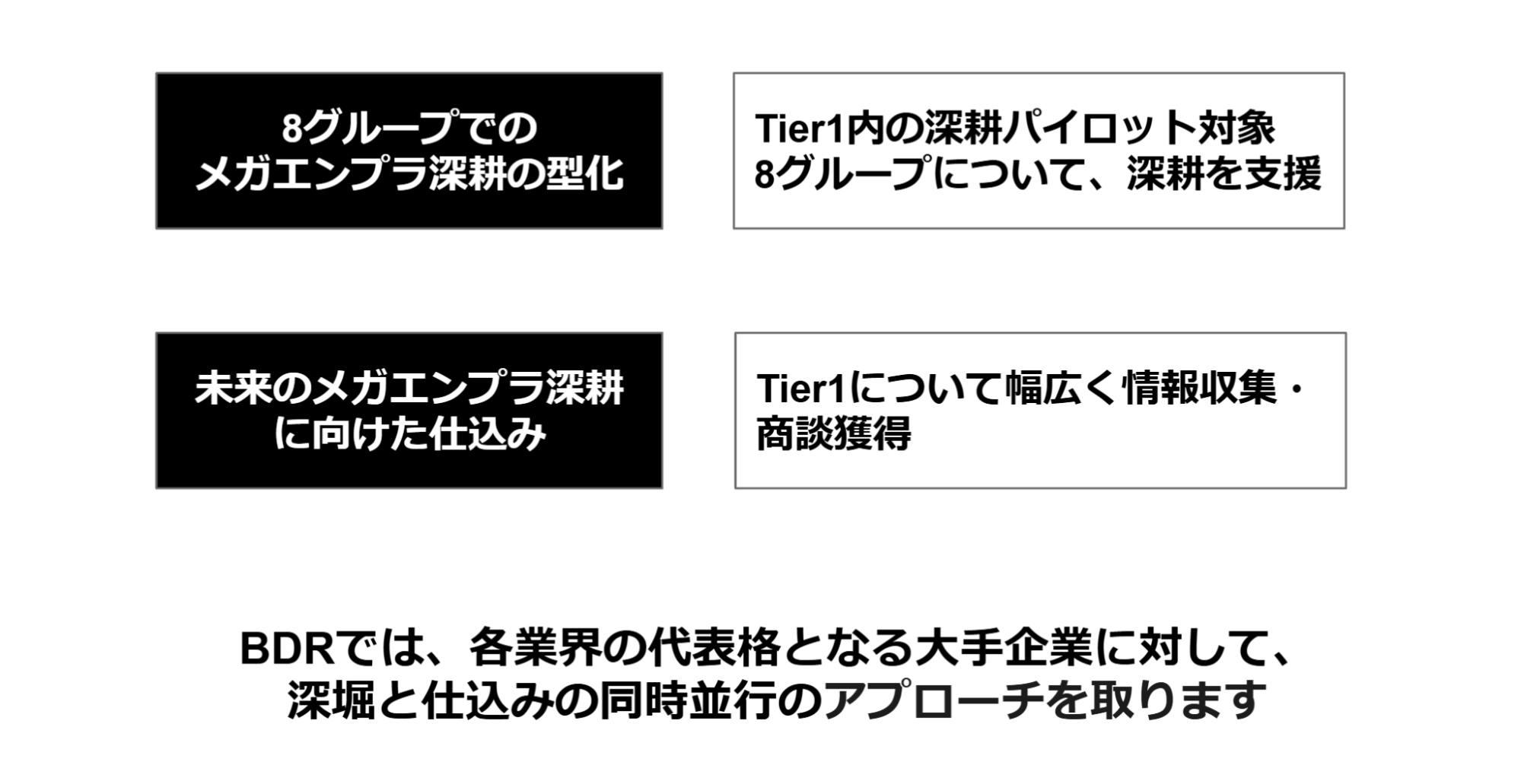

実践:G8プロジェクトの全体像

ABMの戦略を実行レベルに落とし込むため、ナレッジワークでは「G8プロジェクト」を始動。

ターゲット企業の中でも特に影響力と重要度の高い8社に集中し、営業とバディを組んで日次レベルで連携を取る体制を構築しました。

仮説構築から関係構築、提案タイミングの設計までをチームで一気通貫に取り組むことで、密度とスピードを同時に実現しています。

G8を支える「アカウントプラン」の型化

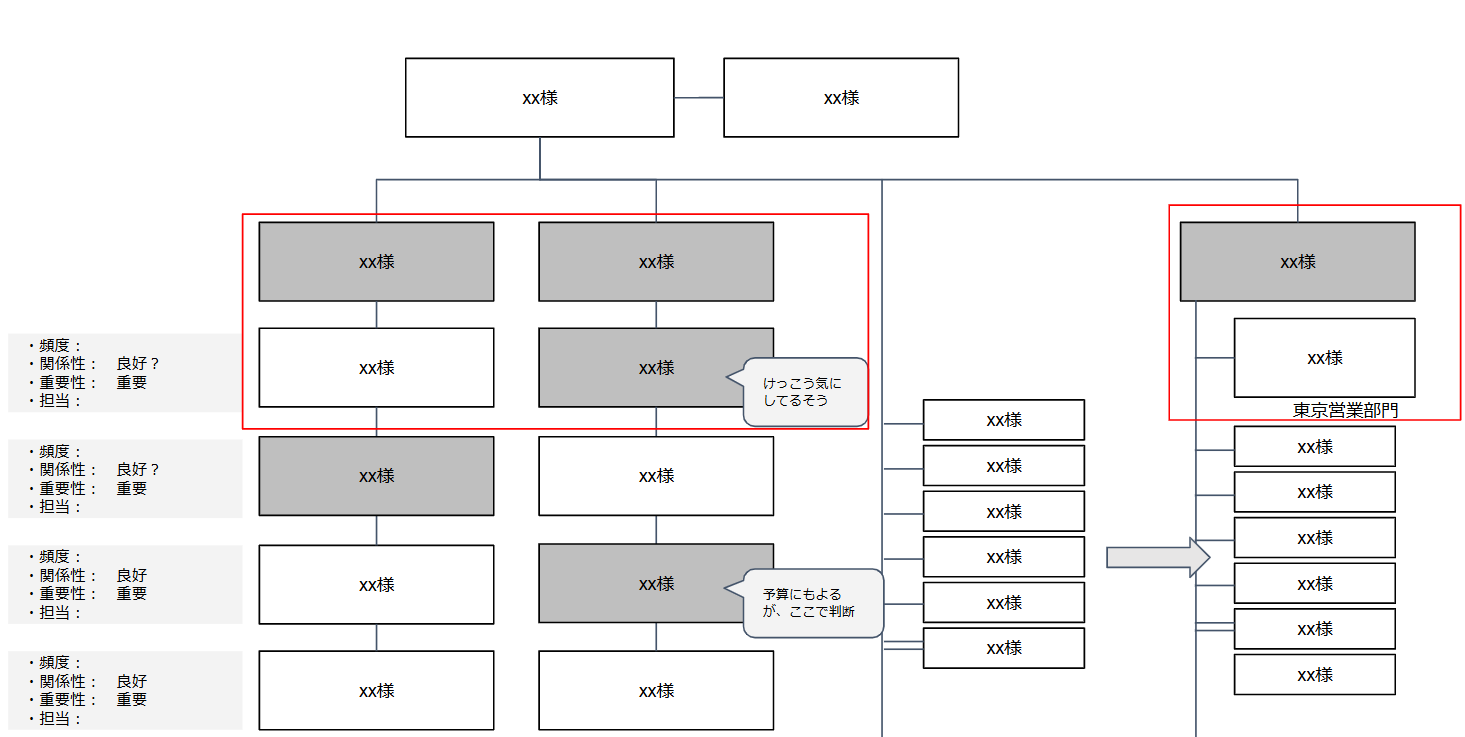

G8のコアツールとなるのが、アカウント単位で戦略を可視化する「アカウントプラン」です。属人化を防ぎ、誰が見ても“戦える”資料に仕上げることで、チームの思考水準を底上げしています。

アカウントプランの構成例

- 経営課題・中計のキーワード整理

- グループ全体のスケールポテンシャル

- 接点履歴とアプローチ進捗の可視化

- 組織図・相関図・影響度の整理

- 顧問のコメント・企業文化の仮説設計

- 現契約・既存接点とその活用計画

※本資料は、初期に使用していたフォーマットをもとにしていますが、現在は内容・構成ともにアップデートされています。

◼︎Tips:文化として定着させるコツ

- チームで「壁打ち会」を週次で定例化する

- 初期フェーズはマネージャーが伴走しながら質を担保

- 成果事例は全社共有し、フォーマットとして再利用可能にする

フェーズ別アプローチ設計:導入→拡大→浸透

アカウントプランは、単なる“提案書”ではなく、中長期の関係構築を見据えた“設計図”です。

- 導入フェーズ:PoCや小規模導入で価値体験を届ける

- 拡大フェーズ:他部署・他事業部への横展開

- 浸透フェーズ:経営層との定期対話、全社活用の道筋を描く

◼︎Tips:営業成果を“仕組み化”するには

- 「1人で完結しない提案設計」を徹底する

- 各フェーズごとに打ち手と成果基準を明文化

- 会食やチャットといった“非定型接点”もすべて記録・分析する

おわりに

取り組んだ成果の一端を、以下に記録します。

成果サマリー(戦略設計とプロセス実行に基づく定量的成果)

- ターゲット選定とアプローチ設計による商談化率:約20%以上

対象アカウントに応じて、封書・電話・顧問紹介・イベント活用などを組み合わせ、最適な接点設計を実行。

- BDR起点の商談から受注貢献までを実現(複数案件)

提案ストーリーと社内連携の設計を事前に行い、単なるアポイント獲得に留まらない成果創出に貢献。

- Tier1(戦略ターゲット)Tier1企業群に対して、約半数と接点構築に成功

「誰に」「何を」「どう届けるか」をアカウント単位で設計。特に意思決定者レベルでの対話創出に注力。

エンタープライズ開拓において成果を左右するのは、単発の打ち手や場当たり的なアプローチではありません。

鍵になるのは、ターゲットの選定からアプローチ方法、接点構築後のフェーズ設計に至るまで、戦略的に構築された「設計」です。

ABMやG8プロジェクトを通じて取り組んできたのは、決して奇をてらう手法ではなく、再現性ある成果を生むための構造的なアプローチの体系化でした。

一社ごとに異なる前提・文化・ステークホルダーを踏まえながらも、共通項を抽出し、戦略に落とし込む。「どのフェーズで、誰と、何を設計すれば成果につながるのか」―それを言語化し、検証し続ける営みこそが、エンタープライズBDRの本質的な価値だと感じています。

.png?fit=max&w=600&h=450)